Kesehatan

Ramah Lingkungan

Melestarikan Pangan Lokal : Dari Hutan Ke Meja Makan

Cerita tentang hutan dalam ingatan masa kecil saya adalah tempat bermain sekaligus supermarket bahan alam. Dalam tulisan ini, saya ingin berbagi kisah tentang keanekaragaman bahan pangan yang ada di hutan-hutan yang pernah saya jejaki, dan bagaimana kisah itu selalu menginspirasi agar peduli terhadap kelestarian lingkungan. Simak cerita melestarikan pangan lokal : dari hutan ke meja makan di bawah ini, ya.

Hutan-Hutan Masa Kecil

Menyusuri kembali ingatan masa kecil. Menanti Kakek pulang meramban jadi momen yang selalu saya tunggu. Bukan cuma karena setelahnya saya

Dari dalam tas kain miliknya itulah, lidah saya berkenalan dengan manisnya apel umbel yang tidak akan saya lupakan hingga saat ini.

Apel umbel. Begitulah kebanyakan orang Boyolali menyebut buah bulat berkulit hijau semu merah mengkilat itu. Mungkin karena daging buahnya yang lembek sehingga disebut 'umbel' (baca: ingus).

Beranjak dewasa, saya baru tahu kalau buah itu juga disebut kenitu. Sayangnya, sulit menemukan kenitu untuk bisa kembali mencecap rasa manisnya yang khas. Rindu rasanya.

Pun ketika saya berpindah tempat tinggal ke Kabupaten Bandung Barat, dan tinggal di sebuah perumahan yang dekat dengan bukit berhutan, saya tidak lagi menemukan kenitu.

Namun, rindu mencecap manisnya kenitu digantikan pencecapan dari buah-buahan yang tumbuh di hutan dekat rumah: huni, campoleh, dan buah beri-berian.

Tanpa sadar, berkat ikut keluar masuk hutan di seputaran Boyolali sampai Mojosongo, saya seperti diwarisi kemampuan Kakek meramban, atau istilahnya foraging.

Sepulang sekolah dan ingin mengudap, saya main ke hutan untuk menemukan penganan.

Buah huni yang kecut-manis jadi teman rujakan bersama kawan-kawan. Buah beri-berian saya kumpulkan untuk kemudian dididihkan dengan sedikit air dan gula pasir hingga jadi selai. Sementara, campoleh, daging buahnya yang bertekstur seperti ubi rebus, cukup dinikmati langsung, ditemani secangkir teh panas untuk mengusir dingin di hari berkabut.

Hutan di dekat rumah tumbuh dalam ingatan saya sebagai tempat bermain dan supermarket bagi warga setempat.

Pernah dengar guyonan: Orang Sunda kalau dilepas ke hutan pasti survive, cukup dengan makan tumbuh-tumbuhan saja?

Guyonan itu ada benarnya karena hutan memang surganya dedaunan yang biasa orang Sunda jadikan lalapan. Ada daun poh-pohan, tespong, sintrong, dan bunut. Semua bisa jadi teman makan nasi hangat beserta sambel terasi. Nikmat.

Selain sumber dedaunan untuk lalapan, di hutan dekat rumah saya itu, bapak-bapak juga mengambil batang bambu untuk gapura tujuh belasan. Rebungnya, meski cuma sedikit dari masyarakat Sunda yang menyukai sebab bau pesingnya, dimanfaatkan juga untuk teman sayur lodeh. Bunga yakon, mirip bunga matahari kecil, dipetiki daunnya untuk teh anti diabetes.

Tumbuh juga nangka, jambu mete, dan jamur-jamuran yang sering jadi incaran warga saat musim hujan. Kalau tidak keduluan kalong atau lutung, warga setempat sering membagikan hasil panen nangka atau jambu mete.

Ditambah lagi manfaat mata air yang mengalir berkat pepohonan hutan yang akarnya menjaga air di dalam tanah. Juga udara sejuk dan hamparan hijau yang memanjakan mata.

Sungguh masa kecil yang tak akan saya lupakan. Sehingga saat harus pindah ke kota lain, kenangan tentang hutan selalu menjadi bahan bakar untuk 'pulang' menemukan kembali hutan-hutan di perantauan.

Memetik Kisah Sejarah Dan Pengetahuan Tentang Pangan Dari Hutan.

Tidak selalu saya dapat menjejak hutan nyata. Melalui buku-buku, kisah tentang hutan-hutan nusantara dengan keanekaragaman hayati serta sumber plasma nuftah unik di dalamnya semakin menerangi ruang kenangan.

Kenangan juga menjadi bahan bakar untuk penjelajahan. Meskipun di masa kuliah saya berpindah tinggal di kota pesisir pantai, namun semilir aroma hutan yang dibawa angin selalu menggelitik dawai hati untuk mencecap kehidupan hutan.

Keterpikatan saya pada deretan pohon asem di Jalan Pemuda, Semarang membangunkan rasa ingin tahu tentang bagaimana pohon asli Madagaskar ini sampai bisa tumbuh di sepanjang jalan di Pantai Utara Jawa Barat hingga Jawa Tengah hingga kemudian dinamai asem jawa. Mungkinkah dulu kawasan tersebut juga hutan?

Apakah 'kurma india', bumbu inti dari masakan India itu, bisa sampai di tanah Jawa berkat para pedagang India di masa Jalur Sutra, yang senang memasak kari dan gulai? Gara-gara pohon asam, saya jadi mencari tahu histori kuliner di kota loenpia.

Rasa ingin tahu akan histori kemudian mendorong saya menjajaki daerah Semarang Atas; menemukan Hutan Penggaron yang ternyata merupakan jalur migrasi burung, juga banyak sekali burung hutan yang cantik tinggal di sana.

Banyaknya pohon talas yang tumbuh di tepi sungai atau di dalam hutan juga dimanfaatkan penduduk sekitar hutan untuk bahan pangan. Selain mengambil umbinya, daunnya digunakan untuk membuat buntil, dan batangnya atau yang lazim disebut lompong dimasak jadi semacam sayur lodeh yang nikmat.

|

| Buntil daun talas yang menggabungkan bahan berupa daun talas, sayuran dari Hutan Penggaron, dan ikan tuna asap dari pesisir Semarang. |

Dari Hutan Penggaron di Semarang atas, saya kembali lagi ke bawah. Sebab mengira hutan identik dengan pegunungan, saya terkesiap mendapati hutan mangrove nan eksotis memagari garis pantai di daerah pesisir Semarang bawah.

Pepohonan berakar tunjang itu menjadi pagar pemecah ombak untuk perkampungan nelayan, daun dan batangnya menjadi pewarna alami untuk batik.

Yang tidak saya sangka, buahnya bisa diolah jadi tepung untuk kue atau dodol. Bahkan ada beberapa jenis buah mangrove yang bisa dijadikan sirup. Ternyata, jenisnya bermacam-macam. Ada yang diberi nama lindur, ada juga pidada.

Bahkan sebenarnya ketika Indonesia mengalami krisis pangan sekitar tahun 1963-an, masyarakat pesisir secara tradisional sudah memanfaatkan buah mangrove sebagai pengganti nasi lantaran komposisi kandungan karbohidratnya hampir sama seperti singkong. Buah mangrove direbus, diolah kemudian dimakan dengan parutan kelapa.

Sabuk hijau di Mangunharjo itu juga jadi habitat bagi burung-burung, ikan, dan kepiting. Sambil memandangi hijaunya pucuk-pucuk daun pohon bakau, saya membayangkan sepiring kepiting saos padang kaya rempah. Juga iwak manuk goreng, yang bahan utamanya bisa burung kuntul atau belibis yang hidup di kawasan mangrove. Ah, ternyata hutan mangrove pun kaya akan sumber pangan.

Meski pengetahuan saya tentang hutan mangrove bertambah, tetapi terselip juga rasa kekhawatiran ketika membaca kisah tentang hutan mangrove Indonesia dari laman milik WALHI.

WALHI adalah singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar yang secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup.

Cerita tentang hutan-hutan di Indonesia tidak lepas dari isu-isu lingkungan hidup yang sering diangkat WALHI ke permukaan. Isu lingkungan bukan hanya sebatas sampah dan deforestasi. Ada persoalan pemanasan global, kelangkaan air, penggunaan bahan bakar alternatif, hingga isu ketahanan pangan dan dukungan WALHI terhadap pengakuan hutan wilayah kelola rakyat di beberapa daerah.

WALHI menjadi jembatan sekaligus corong informasi sehingga masyarakat pun bisa mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan alam Indonesia, kemudian tergerak berkontribusi untuk kelestarian lingkungan dan hutan Indonesia.

Visinya pun sangat kuat, WALHI berusaha mewujudkan tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

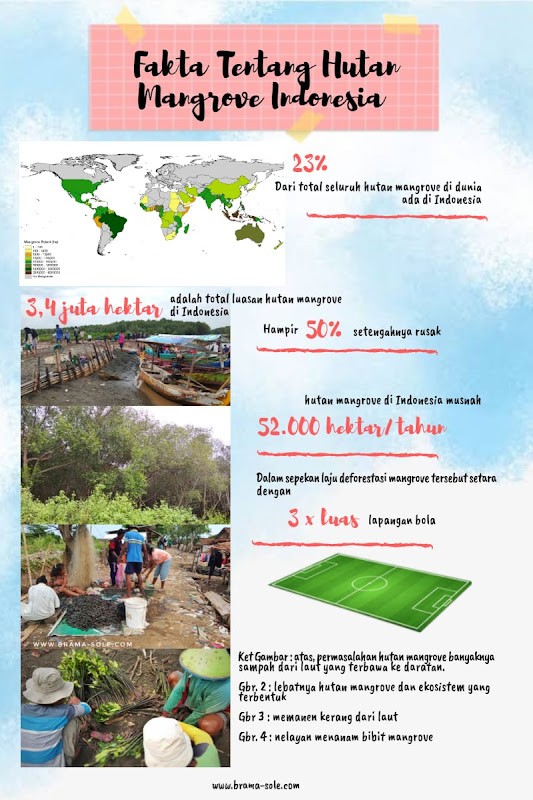

Setelah membaca informasi tentang hutan mangrove dari laman tersebut, izinkan saya mensarikan kekhawatiran melalui data infografis di bawah ini.

|

| Sumber data : laman WALHI, sumber foto : dokpri. Infografis data diolah oleh : www.brama-sole.com |

Kenangan tentang hutan di masa kecil terus memantik kaki menjelajah lebih jauh. Dari perjalanan menemukan hutan-hutan, saya mendapatkan pengetahuan tentang sumber pangan di dalamnya.

Di kedalaman Hutan Tropis Petungkriyono, misalnya, saya mengenal kopi petung. Kopi berjenis arabika pipika ini tumbuh di tengah-tengah pohon aren sehingga karakter rasa kopinya seperti mengandung aren, ada manis-manisnya.

|

| Penanaman kopi di Hutan Sokokembang, Petungkriyono dilakukan di antara naungan pohon-pohon alami sehingga tidak merusak tempat tinggal satwa hutan, salah satunya owa jawa. |

Hutan Tropis Petungkriyono sangat rapat layaknya hutan purba. Waktu menjelajah dengan anggun paris, kendaraan bak terbuka yang diberi atap, saya melihat tepian hutan ditumbuhi banyak tanaman pakis. Langsung terbayang pucuk pakisnya dimasak jadi urapan atau lawar seperti di Bali atau gulai pakis ala Minangkabau.

Sayangnya, masyarakat Pekalongan jarang memanfaatkan pakis untuk disayur. Yang banyak dicari di hutan justru tanaman kecombrang, sejenis tanaman rempah yang merupakan tumbuhan tahunan berbentuk terna.

|

| Kuncup-kuncup kecombrang yang berwarna semu merah jambu. Karena mulai sulit didapat, di pasar satu batangnya dihargai 15.000 rupiah. (foto : dokpri) |

Bunganya yang berwarna merah muda, juga buah, serta bijinya dimanfaatkan sebagai bahan sayuran.

|

| Pedagang di Pasar Pekalongan sedang mencacah nangka muda yang merupakan bahan utama sego megono (sumber foto : dokpri) |

Kecombrang menjadi bumbu spesial bagi urapan nangka muda atau gori yang menjadi bahan utama sego megono, makanan khas Pekalongan. Nangka muda atau gori yang dijual di pasar rata-rata disetorkan petani dari beberapa daerah di Pekalongan yang juga masih memiliki hutan.

Kecombrang membuat sego megono Pekalongan beda dengan sego megono dari daerah lainnya. Aromanya khas dan rasanya lebih segar.

|

| Gambar atas : urapan yang terdiri dari cacahan nangka muda, parutan kelapa, dan bumbu-bumbu yang ditambahkan kecombrang. Bawah : aneka pelengkap sego megono khas Pekalongan. (sumber foto : dokpri) |

Saat melakukan perjalanan ke arah Timur, saya menemukan hutan-hutan yang juga tak kalah memikat, misalnya deretan hutan jati di Blora atau Madiun.

|

| Madu randu dari hutan Perhutani di Blora ( foto : dokpri) |

Di Madiun, saya memperoleh cerita dari penduduk setempat: selain menanam jati, di sela-selanya mereka juga menanam umbi porang atau iles-iles karena bernilai ekonomis tinggi dan dijadikan budidaya ekspor.

Jadi, masyarakat setempat sudah mengenal sistem tanam agroforestri, yaitu semacam tumpang sari. Di bawah naungan tanaman kayu bertajuk tinggi ditanami tanaman budidaya yang umurnya lebih pendek.

Cerita tentang iles-iles pun makin membetot urat penasaran saya saat tiba di Hutan Desa Bedosari, Nganjuk.

Pak Ismawan bercerita tentang bagaimana dulu saat kurun waktu 1942-1945 tentara Jepang mengerahkan masyarakat untuk mengumpulkan dan menyetorkan umbi iles-iles kepada mereka lantaran bisa menghasilkan tepung sebagai bahan konyaku dan shirataki, bahan makanan yang disukai masyarakat Jepang juga kaisarnya.

"Ngenes Mbak, kalau sampai ada warga yang salah setor umbi, misalnya yang disetor itu malah acung, karena bentuknya mirip, bakal ditempelengi tentara Jepang. Mereka ga segen njejek, nggebuk ngo gagang bedil."

Tapi kisah sedih di masa lalu itu agaknya sudah terhapus berkat berkah manis mengekspor umbi iles-iles yang kini jadi komoditas unggulan Jawa Timur.

Sementara itu, dari hutan di Desa Tejakula, Buleleng, Bali saya mendengarkan kisah penduduk yang juga menggantungkan kehidupan kepada hutan.

|

| Pohon aren, kacang mete, dan kelapa tumbuh berdampingan di hutan desa Tejakula, Buleleng Bali. (sumber foto : dokpri) |

Mereka menderes pohon aren dan menampung tetesan airnya dalam bumbung bambu sebelum diolah jadi gula aren.

|

| Seorang ibu yang sedang memasak air nira, setelah mengental akan dicetak menggunakan batok kelapa hingga mengeras jadi gula aren. (sumber foto : dokpri) |

|

| Tempat pengolahan minyak kelapa di Desa Tejakula. (sumber foto : dokpri) |

Pelan-pelan, pemerintah terkait juga sedang mengupayakan hutan jadi sarana ekowisata agar masyarakat sekitar hutan makin berdaya. Wisatawan dibawa masuk ke hutan, diajak untuk melihat proses pembuatan minyak kelapa.

Dari hutan-hutan yang pernah dijejaki, saya belajar bahwa hutan bukan sekadar kumpulan tiang-tiang kayu bertajuk hijau yang gelondongannya bisa dieksploitasi seperti di masa lalu.

Ada banyak kisah magis dari hutan yang berkelindan; antara keanekaragaman plasma nuftah dengan sumber bahan pangan; antara nutrisi alami dan ketahanan pangan, hingga kekayaan budaya khususnya kuliner nusantara serta fungsi sosial dari hutan itu sendiri.

Kabar Dari Hutan-Hutan Kekinian

Kabar hutan yang dibawa angin menembus zaman tidak selalu menyamankan pikiran. Ada rasa was-was lantaran banyak orang serakah mulai salah memanfaatkan hutan.

|

| Di Selo, Boyolali, lereng gunungnya sudah banyak yang dibuka sebagai lahan perkebunan sayur mulai dari wortel, adas, dan kol. (sumber foto : dokpri) |

Di Selo, Boyolali misalnya, kebakaran lahan di Lereng Gunung Merbabu membuat ayam hutan, kera ekor panjang, dan kijang keluar dari hutan dan mencari makan di kebun sayuran warga. Mereka memakan brokoli, kol, wortel, yang niatnya akan dijual ke pasar oleh petani. (sumber : solopos, Januari 2020)

'Taman bermain' saya di Kabupaten Bandung Barat kini telah berubah menjadi cluster perumahan. Lahan di bawah bukit tempat saya memetik biji sorgum untuk dijadikan popcorn kini jadi areal ruko perumahan.

Imbas pada alam yang paling terlihat adalah keringnya mata air yang dulu dibanggakan. Kemampuan foraging warga menumpul seiring maraknya minimarket kembar yang enggan dipisahkan, juga kesiagaan Abang Ojol mengantarkan makanan sampai di depan pintu rumah.

Itu baru kabar yang berhembus dari hutan yang familiar bagi saya. Apa kabar dengan hutan-hutan di Kalimantan yang lahannya dijadikan perkebunan sawit?

Bagaimana kabar buah-buahan langka yang hanya tumbuh di hutan-hutan Kalimantan: kasturi mawar, cilitan sejenis mangga terkecil, atau buah manja yang rasa dagingnya seperti gula kapas? Selamatkah mereka dari pembakaran hutan?

Hutan kekinian pun mulai memiliki fungsi sosial, salah satunya dengan dikembangkan jadi hutan wisata. Meski memiliki dampak yang baik untuk warga di sekitar hutan, terkadang ada pengayaan yang kurang pas. Misalnya demi memuaskan hasrat pengunjung untuk berswafoto, batang pepohonan atau bebatuan kali di hutan dicat warna-warni. Alasannya cuma agar lebih instagramable.

Sebab hutan hilang, di Jakarta anak muda hanya mengenal gandaria sebagai nama mal. Begitu juga dengan kemang, sentul, dan menteng hanya akan diingat sebagai nama tempat bukan nama buah-buahan.

|

| Buah menteng atau yang di daerah Jawa Tengah disebut dengan buah mundung atau kepundung. Daging buahnya memiliki rasa manis-asam segar. (sumber foto : dokpri) |

|

| Buah menteng di Pasar Ungaran ini diperoleh dari hutan di area Tingkir, Salatiga. (sumber foto : dokpri) |

Padahal menteng (Baccaurea racemosa)

adalah buah asli Indonesia yang pohonnya banyak tumbuh di hutan yang ada di area yang kini disebut Menteng.

|

| Taman Menteng tanpa pohon menteng, diambil pada tahun 2017 (sumber foto : dokpri) |

Sebab hutan hilang bisa jadi makanan lokal khas suatu daerah pun akan hilang dari khasanah kuliner Nusantara.

Temuan LIPI misalnya, menguatkan ramalan tersebut, dengan menyajikan fakta tentang hilangnya menu gabus pucung, masakan khas Betawi yang terbuat dari ikan gabus (Channa striata) dan buah pucung (keluwek), dari meja makan orang Betawi.

Masakan itu mulai hilang lantaran gabus pucung semakin langka akibat rusaknya ekosistem Sungai Ciliwung, yang disebabkan oleh penggundulan hutan di wilayah hulu sungai, juga karena pencemaran limbah industri dan rumah tangga.

Jika hutan hilang dan bahan pangan yang ada di dalamnya tidak lagi diolah dan dikonsumsi maka akan terjadi pergeseran pola. Masyarakat akan lebih banyak membeli makanan, bukan lagi menumbuhkan makanan.

Akan terjadi pergeseran konsumsi, dimana masyarakat lebih banyak mengonsumsi makanan kemasan buatan pabrik, bukan lagi makanan yang alami, minim proses dan organik.

Kemasan dari alam pun ditinggalkan demi kepraktisan dan keawetan makanan. Takir, pincuk, tum dari daun pisang, dan ope dari pelepah pinang digantikan plastik atau kertas.

Lama-kelamaan keberadaan hutan justru terancam oleh hadirnya kemasan plastik dan kertas. Pohon ditebangi, kayunya diolah jadi lembaran kertas. Sampah plastik menggunung mencemari sungai-sungai dan lautan.

Waktu bergulir hingga tanpa sadar khasanah kuliner dari bahan pangan lokal yang tumbuh di hutan pun terlupakan.

Melestarikan Pangan Lokal : Dari Hutan Ke Meja Makan.

Laju industrialisasi, maraknya perkebunan monokultur, dan kebiasaan mengonsumsi jenis pangan yang itu-itu saja, misalnya hanya bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat, membuat pengetahuan akan kekayaan pangan lokal mulai terkikis.

Padahal kalau bicara tentang sumber karbohidrat, hutan Indonesia memiliki banyak sekali sumber pangan alternatif khususnya yang mengandung karbohidrat.

Selain jagung, ada sorgum. Selain singkong dan ubi jalar, ada ganyong yang bisa dijadikan tepung untuk membuat kue kering. Ada juga umbi porang atau iles-iles yang bisa dijadikan bahan pembuat mie.

Sejak mengubah pola makan di tahun 2013, salah satunya dengan mengurangi gluten, saya berusaha mencari pengganti bahan mie yang selama ini didominasi oleh gandum, yang mengandung gluten dan tidak tumbuh di Indonesia.

Sebagai penggemar mie, saya ingin makan mie yang tidak mengandung gluten dan lebih sehat untuk pencernaan. Hingga kemudian saya menemukan shirataki.

Awalnya, saya kira shirataki ini adalah produk impor buatan Jepang. Ternyata, setelah dicermati, shirataki adalah produk asli Jawa Timur yang bahan bakunya adalah iles-iles. Seperti yang saya ceritakan di atas.

Saat ini, iles-iles sebagai bahan pangan lokal belum banyak dibudidayakan, dan umbinya lebih banyak diperoleh dari hutan. Saya ingin orang-orang lebih mengenal shirataki ini sebagai produk dengan bahan lokal, bukan impor.

Cara pengolahan umbi iles-iles adalah dengan dikupas, diiris tipis-tipis dan dikeringkan, lalu digiling menjadi tepung.

Biasanya saat tepungnya diayak, seratnya dibuang, dan karbohidratnya diambil. Namun, pada iles-iles, terbalik. Tepungnya dibuang, dan seratnya yang disebut glokomanan yang diambil.

Glokomanan ini kemudian dijerang dengan air panas, sehingga berubah menjadi jeli. Jeli yang diiris kotak disebut konyaku, sementara yang dirajang tipis-tipis menyerupai mie disebut shirataki.

|

| Yang berwarna putih berbentuk seperti mie dan bertekstur seperti jeli itulah yang disebut shirataki (foto : dokpri) |

Setelah beberapa kali mengolah shirataki, baik disajikan sebagai mie, sup, pelengkap salad atau untuk urapan, saya mendapuk shirataki sebagai salah satu makanan favorit yang bahan bakunya berasal dari hutan Indonesia.

Di bawah ini adalah foto salah satunya sajian berbahan dasar shirataki iles-iles yang sering tersaji di meja makan.

|

| Urap shirataki. Foto : dokpri |

Hidangan berbahan iles-iles selalu menjadi favorit bagi anggota keluarga di rumah karena bisa diolah untuk masakan maupun untuk pencuci mulut. Konyaku misalnya, bisa jadi alternatif penganti agar-agar atau jeli.

Berikut ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat urap iles-iles. Memadukan bahan-bahan yang juga pada awalnya tumbuh di hutan, kemudian jadi tanaman budidaya (kecuali mlandhing dan kecombrang)

|

| Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat urapan shirataki. (foto : dokpri) |

Shirataki dari umbi iles-iles ini, selain karena rasa dan teksturnya yang mudah dikombinasikan dengan aneka bumbu dan bahan pangan lainnya, cukup banyak manfaat kesehatan yang didapatkan dengan mengonsumsi shirataki.

|

| Sumber data : cek referensi, foto umbi porang : tirto.id infografis diolah oleh www.brama-sole.com |

Terselip juga rasa bangga karena bisa mengonsumsi produk pangan lokal dari hutan Indonesia yang sudah mendunia. Saat ini olahan umbi iles-iles dalam bentuk shirataki kering atau basah serta konyaku sudah banyak didapatkan di pasaran.

Umbi porang atau dikenal juga dengan nama iles-iles (tanaman umbi-umbian dari spesies amorphophallus muelleri) sudah diekspor ke berbagai negara, seperti Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia, dan lain sebagainya. Tercatat ekspor porang pada tahun 2018 saja sudah sebanyak 254 ton dengan nilai ekspor mencapai 11,31 milyar.

Kebanggaan tersebut tentu harus diiringi dengan perilaku yang mendukung kelestarian hutan. Jangan sampai hutan kita rusak kemudian bibit iles-iles justru dibudidayakan di negara lain. Salah satu cara merawat kebanggaan adalah dengan mengonsumsi produk pangan lokal.

Ternyata dengan semakin bertambahnya pengetahuan akan sumber pangan lokal yang berasal dari hutan Indonesia, semakin tumbuh pula rasa kepedulian kita terhadap kelestarian hutan.

Meskipun tidak tinggal di dekat hutan atau mengambil bahan pangan secara langsung dari dalamnya, saya semakin menyadari bahwa pilihan dan perilaku kita terkait lingkungan juga akan berdampak pada kelestarian hutan.

Dari infografis tentang hutan di atas, secara umum luasnya bisa menyusut akibat kebakaran dan pembalakan liar. Fungsinya pun dapat terus turun hingga bisa berakibat pada tergusurnya masyarakat yang hidup di dalamnya, termasuk juga sumber pangan dari hutan pun terancam musnah.

Hutan menjadi tempat tinggal bagi penyerbuk yang membantu tanaman budidaya pertanian bereproduksi, misalnya lebah atau serangga lainnya. Hilangnya tempat tinggal bagi lebah juga akan berdampak terhadap keberhasilan pertanian yang menyokong kebutuhan pangan kita.

|

| Berbagai rempah dan bumbu lokal, ada kayu secang, andaliman, kemukus, cabe puyang, dan masih banyak lagi yang belum familiar (sumber foto : dokpri) |

Madu, ratusan rempah-rempah, bumbu lokal dan obat tradisional ada di hutan. Dan masih banyak jenis pangan lokal yang berasal dari hutan yang ingin saya ceritakan di sini, tapi semoga yang sebagian kecil di atas bisa memberikan gambaran akan betapa kayanya hutan Indonesia.

Kekayaan hutan juga sekaligus memperkaya khasanah kuliner bangsa kita. Menjaga hutan penting kontribusinya bagi ketahanan pangan nasional.

Melestarikan pangan lokal yang bersumber dari hutan secara tidak langsung merupakan cara untuk memulihkan kembali rimba Indonesia dari ancaman kepunahan.

Referensi :

FAO. 1999. Non Wood Forest Products and Income Generation. FAO Corporate Document Repository. Departement of Forestry FAO, Rome

https://dlhk.bantenprov.go.id/read/article/261/Buah-Mangrove-Sebagai-Sumber-Pangan-Alternatif.html

https://walhi.or.id/kedaulatan-pangan-dan-energi

https://www.researchgate.net/publication/305285769_ANALISIS_KELAYAKAN_PANGAN_SEBAGAI_HASIL_HUTAN

https://www.researchgate.net/publication/290212321_Nutritional_and_Potential_Health_Benefits_of_Konjac_Glucomannan_a_Promising_Polysaccharide_of_Elephant_Foot_Yam_Amorphophallus_konjac_K_Koch_Review

Buku : Nusantara Dalam Piringku, Ari Ambarwati

Udah waktunya ya kita ini kembali mengonsumsi panganan yang sumbernya dari hutan biar keberlangsungan hidup pepohonan dan lahan hutan tetap maksimal. Komplit tulisannya. Keren

ReplyDeleteBetul Kak, sumber pangan dari hutan banyak banget yg kudu kita lestarikan dan jaga

DeleteMasyaAllah komplit banget pembahasannya, aku bacanya serasa didongengin. Good luck mb Nia, semoga menang

ReplyDeleteSambil diceritain sambil potluck enak yaa Mba

DeleteIya urang sunda senang lalapan jadi lebih sehat nyak..orang jawa juga suka sayuran yaitu pecel sayuran..pengen shirataki jadinya hehe..Indonesia kaya buah dan sayuran yang jika dikonsumsi lebih sehat di badan kita ya..

ReplyDeleteBener penyuka lalapan yaa kita mah

DeleteWah, byk bgt ya hasil hutan yg aku sdr tidak tahu spt iles2 misalnya..komplit mb...

ReplyDeleteIyaa mbaa klo dijelajahi banyaak banget

Deletembak Nia, buah kenitu di boyolali jual dimana ya? kayaknya kok pengen nyicip. duh ada poh pohan...kangen masakan sunda euy jadinya.

ReplyDeleteUdah jarang banget sekarang Mbaa, yg banyak malah di Surabaya katanya

Deletenamanya kayak dari Jepang ya, tapi ternyata bisa juga di sini, sebenarnya malah memudahkan ya nggak perlu masak lama hehehe, tapi kadang lidah nagih micin, hiks, oke deh harus belajar hidup sehat nih

ReplyDeleteIyaa Mbaa, dibumbui sederhana aja udah enak kok si shirataki ini

DeleteAku ngiler lihat buntilnya, itu bikin sendiri kah?

ReplyDeleteTaman Menteng justru udah nggak ada lagi pohon menteng ya. Itu apa bukan langsep nama lain menteng? Kalo mundung warna dagingnya kemerahan kayaknya. Jaman masih kecil dulu aku sering beli mundung atau langsep

Kemaren kata ibu pasar namanya mundung Mbaa yg langsep malah yg ada merah2nya hehehe, mbuhlah aku pdhl dulu zaman kecil sering makan menteng

DeleteBuntilnya ada yg jual di deket rumah warga, bisa juga pesen temenku yg pss mba

DeleteKemarin kayaknya gak jual, aku nyari adanya yang jual bubur Manado

Deleteyaampun Kenitu, buah kesukaan jaman masih SD. kalau di Jatim nyebutnya Kandito. Dulu suka banget berburu buah ini di pinggir sungai, suka sama rasa manis & tekstur daging buahnya.

ReplyDeleteIya Kak, di Surabaya masih banyak yg jual yaa

DeleteWah... shirataki yang biasa dikonsumsi penganut keto dan debm ini ternyata produk lokal. Baru tahu aku.

ReplyDeleteBetul Mba, made in Pasuruan lho itu pabriknya shirataki

DeleteBegitu luar biasa ya kekayaan alam dari hutan yang sebenarnya menjadi sumber pangan manusia. Gara-gara ulah manusia yang mengeksplorasi kebablasan, justru kini hutan menjadi makin meranggas. PR banget nih untuk kita semua terus melestarikan hutan Indonesia.

ReplyDeleteIyaa Mbaa, segala jenis pangan ada yaa sebenarnya di dalam hutan

DeleteMbak Nia, penyajian dalam tulisan ini luar biasa. Detil banget dan enak kali dibacanya.

ReplyDeleteAku sejak tahu untuk melempar ke tanah biji buah setelah dimakan buahnya selalu menerapkan hal itu. Langkah sederhana agar bisa tumbuh pohon buat kepentingan manusia juga..

ReplyDeleteOh...iya ya aku awalnya juga berpikir Shirataki itu buatan Jepang...eeeh ternyata asli Jawa..dari iles2. Papahku udah 3 tahun mengonsumsi shirataki loh dan makin sehat aja sekarang. Dulu sakit2an...alhamdulillaah berkat mengonsumsi pangan dari hutan kini bugar kembali. Keren banget tulisannya. Good luck 😊

ReplyDeleteYa ampun lengkap banget, mbak. Salut sama semangat nulisnya.

ReplyDeleteAku gak suka makan buah-buahan aja sebagai cemilan, sukanya yang gurih-gurih. Kalau dilepas di hutan, rasanya aku akan menjadi makhluk karnivora yang harus makan daun-daunan dengan daging. Btw Bandung Baratnya di mana, mbak?

Yang kayak apem itu serabi bukan sih?

Nah, saya kadang-kadang saya suka membayangkan seperti apa rimbunnya Jakarta di masa lampau. Di mana-mana banyak pohon buah. Kalau sekarang hanya tinggal kenangan dan jadi nama jalan. Padahal sejarahnya kan seperti itu. Semoga hutan di begeri kita gak semakin terkikis

ReplyDeleteHutan emang memberikan banyak manfaat untuk mahluk hidup salah satunya Manusia yaa teh. Aku suka lalapan, aku suka pangan yang banyak dihasilakan dari hutan teh. Intinya selain mengkonsumi kita pun harus merawat hutan yaah, agar tetap memilki ketahanan pangan yang okee. hihi

ReplyDeleteSenang sekali saya bisa mampir dan membaca tulisan Mba. Pada akhirnya saya tahu, kalau Shirataki sesungguhnya berasal dari Umbi Iles Iles di Indonesia. Saya pun jadi berkenalan dengan banyak cerita mengenai pangan dari hutan, pun didukung dengan foto dan infografis yang menawan. Terima kasih banyak atas pengalaman membaca yang begitu menyenangkan.

ReplyDeleteYa ampun mbak

ReplyDeleteBaca artikel ini bikin aku nostalgia sama kenangan masa kecil

Saat sering menemani ibu mencari kayu bakar di hutan, lalu mencicipi anek buah-buahan hutan itu

Aaah... Indonesia memang kaya sekali dengan bahan pangan

Dan ya, dari hutan ke meja makan. Setuju sekali dengan kalimat ini

Semoga hutan0hutan Indonesia tetap lestari dan menjadi warisan terbaik untuk anak cucu kita kelak